皆さん、ご機嫌よう! タカミックスです。

今回はレインボー三頭政治時代、スタジオアルバム『虹を翔る覇者』を排出した第二期レインボーについてです。

それでは行ってみまShow!

目次 [非表示]

遂に始まる首切り伝説

紆余曲折の末に生まれたバンド『リッチー・ブラックモアズ・レインボー』 はファーストアルバム『銀色の覇者(原題:Ritchie Blackmore’s Rainbow)』を引っ提げデビューしました。

しかし、ファーストアルバムのレコーディングの最中、楽器隊のレヴェルの低さに痺れを切らしたリッチー・ブラックモアは『銀色の覇者(原題:Ritchie Blackmore’s Rainbow)』の発売後にソッコーで楽器隊全員をクビにします。

まぁ、この辺はクビじゃなかった人間もいたのですが、何にせよボーカルのロニー・ジェイムス・ディオと、ギターのリッチー・ブラックモア以外は全員がバンドを去ることとなったのです。

バンド名

この1976年頃のレインボーの正式名称は『ブラックモアズ・レインボー』ですが、この記事では表記をレインボーで統一します。

| 年代 | バンド名 |

|---|---|

| 1975年~ | リッチー・ブラックモアズ・レインボー |

| 1976年~ | ブラックモアズ・レインボー |

| 1977年~ | レインボー |

| 1977年~ | リッチー・ブラックモアズ・レインボー |

| 2015年~ | レインボー |

メンバー探し

時系列はハッキリとしていないのですが、様々な話を総合すると新バンドメンバーはベース→キーボード→ドラムの順で決まったのでは? と思われます。

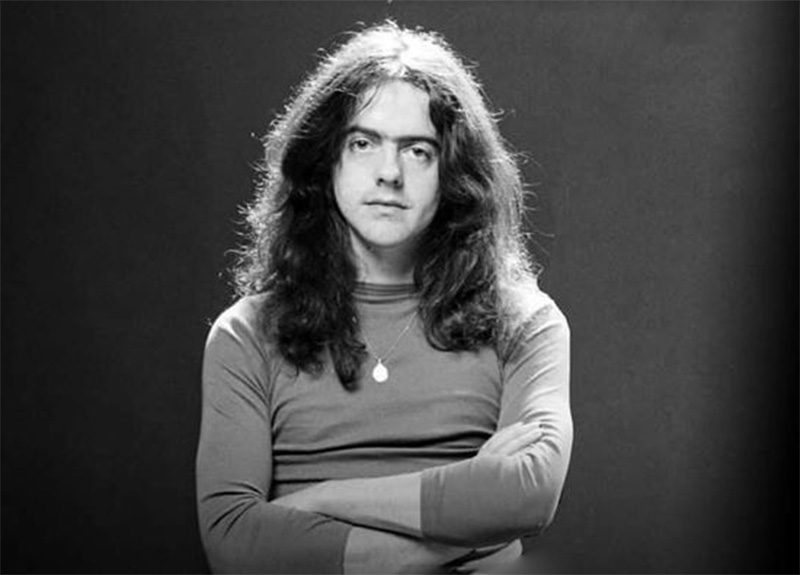

ジミー・ベイン

ベーシストであるジミー・ベインは当時彼が在籍していたバンド『Harlot(ただし、スーパーバンドのHarlotではない)』のローディーであったファージーの紹介でリッチー・ブラックモアと知り合ったそうです。

ベーシストを探していたリッチー・ブラックモアはロニー・ジェイムス・ディオ、ブルース・ペイン(レインボーのジャーマネ)を連れ立ち、ジミー・ベインの演奏をロンドンのマーキー・クラブまで聴きに行ったそうです。

このマーキー・クラブでのバンド演奏(おそらくHarlot)は散々だったらしく、唯一まともにプレイしていたのがジミー・ベインだったとか。その所為もあってか、レインボーの新ベーシストにはジミー・ベインが就任する運びとなったそうです。

実はテクニシャン?

ジミー・ベインはリッチー・ブラックモアから「堅実であるが故に地味で面白みが無い」とクビを切られた人です。なので日本でのジミー・ベインのベースプレイヤーとしての評価は低かったりします。

が、実際ジミー・ベインのレインボー後のキャリアは素晴らしく、ワイルド・ホーシズ、フィル・ライノット、ディオ、ゲイリー・ムーアと錚々(そうそう)たるバンド及びミュージシャン達と活動しています。

スコーピオンズではデモ版ですが『禁断の刺青(原題:Love at First Sting)』にてプレイしていますね(ドラムはレインボー繋がりで 顔がデカい ボビー・ロンディネリ)。

実力のないベースプレイヤーが、こうした実力派ミュージシャン達との共演ができるのか? と言う話です。

彼もまたプレイが地味故に誤解されるタイプですね。いわばロジャー・グローバーみたいな感じ(誤解ないように言っときますが、彼は凄いプレイヤーですよ!)です。

あとジミー・ベインは作曲能力もあり、然りげ無く歌が上手い! …のかなぁ?

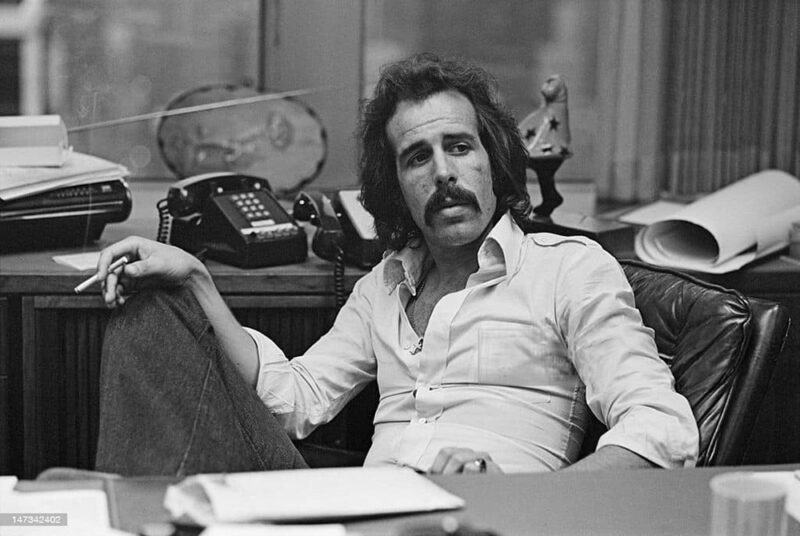

トニー・カレイ

もう一人、リッチー・ブラックモアに首を切られた為に評価は低いが、意外とテクニシャンであったのがキーボーディストのトニー・カレイです。

この人はレインボー脱退後にソロ・ミュージシャンとして、米ヒットチャートでレインボーより売れていたりします(何気に凄くないか、コレ?)。

トニー・カレイはアルバムよりライブの方がアグレシブにプレイできる人みたいですね。

レインボー時代はアメリカンで最年少、しかもいけない薬でブッ飛んでいることが多々あり、相当にリッチー・ブラックモアから虐められていたそうです(後から入ってきたコージー・パウエルも同様に虐めていたそうです)。

いけない薬でブッ飛んでたりしたトニー・カレイですが、リッチー・ブラックモアはいけない薬関係を一切しておらず、逆にいけない薬で才能がダメになるミュージシャンを嘆いたそうです。

そのトニー・カレイですが、プレイヤーとしてはライブでも何気に良い演奏をしています。

実は参加していた?『バビロンの城門』

トニー・カレイが参加したアルバムは『虹を翔る覇者』とライブアルバムである『レインボー・オン・ステージ』の2枚のみと言われています。

しかし、実際は次に出したスタジオアルバム『バビロンの城門』でも、多々レコーディング済みの作品があったそうです(アルバムクレジットはデヴィッド・ストーン)。

ただし、明確にどの曲は分かってないそうです。

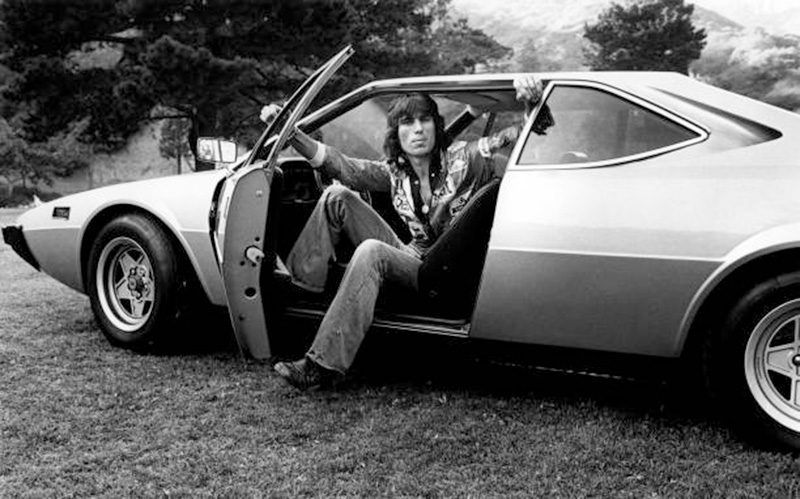

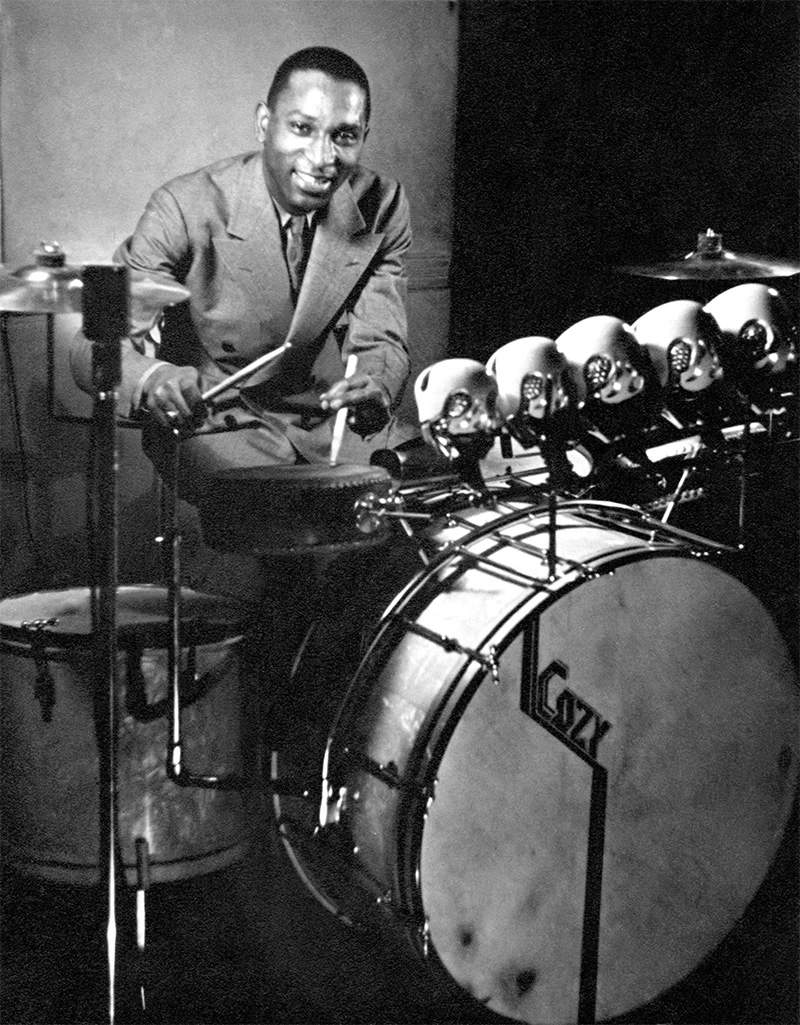

コージー・パウエル

そして過去レインボーのメンバーの中でも1,2を争う実力とネームバリューを当時から持ち合わせていた男、ロックドラム会の渡り鳥、コージー・パウエルの登場です。

コージー・パウエル(Cozy Powell)の“コージー”とは、「ゆったりとした」という意味の“Cozy”ではなく、モダン・ジャズ・ドラムの始祖であるコージー・コールの名にちなんでいるそうです。

そんなロック・ドラムのヒーローであるコージー・パウエルですが、レインボー加入前の1年間ほどはカーレースに没頭しており、全くドラムを叩いてなかったんだとか!

なのでレインボーに加入していなければ、1976年のフォーミュラ3に参加していたそうです。

御大に文句が言えたのはこの人くらい

ロサンゼルスで行われたレインボーのドラム・オーディションに参加したコージー・パウエルですが、何とそのオーディションには100人近くが参加していたそうです。コージー・パウエルの順番は本人曰く77番か80番であったそうです。

このドラムオーディションでは、それぞれのドラマーがシャッフルリズムを20分くらいプレイさせられたそうです。

そんな中でコージー・パウエルも「シャッフルを叩いてくれ」と言われたのでシャッフルを叩き出したそうですが、5分くらいシャッフルを叩いた後に「いつまでシャッフル叩かせるんだ?いい加減にしろ!次だ、次っ!」とブチギレたそうです。

その瞬間にリッチー・ブラックモアは「お前に決まりだ!」と、レインボーの新ドラマーにコージー・パウエルが決定したそうです。

ジャケットは誰が描いたの?

もう一つ、面白い話といえば『虹を翔る覇者』のアルバムジャケット、実は有名な人が描いています。

その人はケン・ケリーです。誰だケン・ケリーって?って、キッスの『地獄の軍団』のジャケットを描いた人ですよ?

…じゃなくて、こっちか!

ケン・ケリーの画風は、まぁ、ヒロイック・ファンタジーと呼べば良いんですかね? ゴテゴテしているので嫌厭する人もいるのでしょが、『虹を翔る覇者』のサウンドイメージを考えるとピッタリな人選だったのではないでしょうか?

スターゲイザー

アルバム『虹を翔る覇者』の楽曲中、やはり何か一曲を上げろと言われれば『スターゲイザー』の名を出す方は多いと思われます。

スターゲイザーは、コージー・パウエルの印象的なドラムソロで始まります。彼の卓越した技術が光るこの曲は、多くのファンや評論家から「素晴らしいドラム演奏」として評価されています。

また、曲の長さも8分26秒もの大作であり、更にはオーケストラの演奏も加わって、より壮大なサウンドを構築しています。

オーケストラはドイツのミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団!

しかし、スターゲイザーのレコーディングではオーケストラの演奏が強烈に出てしまい、シンプルな形にするためにリッチー・ブラックモアは多くのパートを削除し、オーケストラに対して何度も同じ演奏させたそうです。

お陰でオーケストラのプレイヤー達は不満タラタラ!その不満ブー垂れのオーケストラメンバーを指揮者であったライナー・ピーチがなだめていたそうです。

ライナー・ピーチって人は寛大だったんですかね?普通オーケストラの指揮者って独裁的ですからね(コレは褒め言葉、指揮者である以上は自分のイメージで演奏させねばならないから)。

話を戻して、このスターゲイザーでは曲全体がミステリアスで壮大な印象を持っており、コージー・パウエルはレインボーの楽曲の中ではこの曲が一番好きだとも言っております。

スターゲイザーは8分26秒もの大作でありながらも、実はオープニングにトニー・カレイのイントロも付ける予定だったそうです。最終的にトニー・カレイのイントロはカットされてしまいましたが、『Stargazer (Rough Mix)』で、そのトニー・カレイのイントロを聞くことができます。

オーケストロンについて

トニー・カレイのキーボード、どうやらオーケストロン モデルBだったみたいですね。

名前から想像できるように、オーケストラで使われる楽器の音を模倣して奏でることができます。この辺は今のシンセサイザーの音と比較してしまうと大したことないじゃん!と思うかもしれませんが、時代が時代なので当時は画期的な技術が駆使された楽器だったのです。

このオーケストロンでは、あらかじめ録音された音をオーケストロン内で電子的に増幅させて音として発する楽器となります。

映像内でオーケストロン内に入れたレコードみたいなのが、オーケストロン・ディスクといって、あらかじめ音が読み込まれている媒体ですね。

このオーケストロンの登場は1975年です。この時代のシンセサイザーといえばアナログシンセサイザーですからね。なのでオーケストロンのような光学式シンセサイザー(デジタルシンセサイザーとは別)は珍しかったんですよ。

メロトロンとの違い

ちなみにメロトロンと混同されがちなオーケストロンですが、微妙に違う楽器となります。実際はメロトロンよりオーケストロンの方が後発なのですが、オーケストロンの方が音色が少ないです。

これは決して退化したのではなく、メロトロンの方は音色を変えるのにテープ交換が必要でした。テープというと我々現代人はカセットテープや古い人ならオープンリールを連想するかもしれません。

しかしメロトロンのテープは、カセットテープのように丸められているテープではなく、一枚の専用フレームに何本ものテープが張り巡らされている代物となっています。なのでメロトロンの『テープ交換』とはメロトロンの蓋を開け、鍵盤を取り外し、テープを入れ替え、更にセッティングし、鍵盤を戻してから蓋を占めるといった重労働になってしまうのです。

こんなに手間がかかってしまっては、メロトロンの場合は一曲で演の演奏中に音色を変えることはできません。しかし、オーケストロンであればオーケストロンディスクを差し込むだけなので、容易に音色の変更ができるんですね。なので利便性の結果、後発のオーケストロンの方が音色の数が減ってしまったのです。

『虹を翔る覇者』のミックス違いとは?

スターゲイザーのキーボードの有無以上に興味のある話が、『虹を翔る覇者』にはニューヨーク・ミックスとロサンゼルス・ミックスの2種類のミックスがあったという話です。

レコードとして発売されていたニューヨーク・ミックスが最初で、1990年頃にCD化をされた時にロサンゼルス・ミックスが流通しました(正確にはCDでもニューヨークミックスはありますが…)。

と、CD化でミックス違いが出たという単純な話ではないらしいのです。

その前に、ニューヨーク・ミックスとロサンゼルス・ミックスの違いは、ロサンゼルス・ミックスの方がスッキリとしたソリッドなサウンドになっています。

微妙にエフェクトの掛け方やパンニング(音を左右に振ること)にも違いがあります。

分かりやすい違いが『ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ』でのハンド・クラップです。曲の1:30くらいからミューヨーク・ミックスではハンド・クラップ有、ロサンゼルス・ミックスがハンド・クラップ無となります。

当時からアメリカ進出を狙っていた?

さて、実は『虹を翔る覇者』のCD化に対してミッスクをやり直したのがロサンゼルス・ミックスと言われています。

しかし、どうやらレコード発売された1976年の時点でミックス違いのアルバムがあったらしいんですね。経緯は分からないのですが、発売にあたってニューヨーク・ミックスのみが店頭に並んだと言う話らしいです。

このニューヨーク・ミックスのみが発売された理由として考えられているのが、リッチー・ブラックモアは『虹を翔る覇者』の時点で、すでにアメリカ進出を狙ってたからと言われてます。アルバム『ダウン・トゥ・アース』どころか、その前の『バビロンの城門』でもなく、この『虹を翔る覇者』の時点でアメリカ進出を狙っていたみたいなのです。

ただし、この時点ではぼんやりとしたイメージでのアメリカ進出を考えていたようで、明確なビジョンがあった訳ではなかったようです。

とは言えリッチー・ブラックモアは『虹を翔る覇者』の中から『ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ』をシングルカットし、それをアメリカでのラジオ番組でかけて欲しかったみたいなんですね。

| 曲名 | 演奏時間 |

|---|---|

| タロット・ウーマン | 5:58 |

| ラン・ウィズ・ザ・ウルフ | 3:48 |

| スターストラック | 4:06 |

| ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ | 2:58 |

| スターゲイザー | 8:26 |

| ア・ライト・イン・ザ・ブラック | 8:12 |

曲の長さを見てみると分かるのですが、唯一『ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ』のみ演奏時間が3分を切っています。

ここで前述のアメリカ進出の話になるのですが、アメリカ進出の際に重要になってくるのが、ラジオ番組が曲が取り上げられるか否かにあったんです。

ラジオ番組の中では“一曲がコンパクトにまとまっている曲=ラジオ番組製作者にとって選曲が簡単”なのが理由の一つなんです。

それらを考えると『ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ』は演奏時間が3分を切り、ハンドクラップあり、キャッチーな内容(レインボーにしては)とシングル曲抜きな内容なのです。

しかし、実際に『虹を翔る覇者』からシングルカットされたのは『スターストラック』でした。この辺は一体何が作用してスターストラックがシングルカットされたんですかね? 謎です。

ギターサウンドについて

そんなミックスの違いのある『虹を翔る覇者』ですが、リッチー・ブラックモアが関った一連の作品群(ディープ・パープルやレインボーなど)と比べて、この作品でのギターサウンドは芳しい評価を受けておりません。

ギターサウンドに全くこだわりの無いタカミックスには、最近までギターサウンドの評価が低いことを知りませんでした。

アルバムミックスにはガチャガチャ文句を言うタカミックスですが、ギターサウンドに関しては全く気にならなかった!

聴く人が言うにはストラトとマーシャルの悪い所(タカミックスもファーストエレキはフェンダーのストラトにMarshallだった気が…)が全面に出てるサウンドだそうです。

タカミックスはミックスが荒いのは時代背景なんだろうし、自分がレインボーで最初に聴いたのが確かライジングだった筈。なので「おぉ〜、70年代の音!」とか感激してた記憶が…

まぁ、タカミックスがギターサウンドに興味がないのは事実で(自分のギターサウンドにはメチャメチャ拘ってる癖に!)、例えばリッチー・ブラックモア在籍時のディープ・パープルのアルバム『紫の聖戦(原題:The Battle Rages On…)』などは、過去のリッチー・ブラックモアが在籍していた頃のディープ・パープルの作品では1番のギターサウンド!とか言われていたのですが、それを聞いて「あぁ、そうなんだ?」と思ったくらい。

ほんと、タカミックスはギタリストの癖に、全くギターサウンドに興味がないからなぁ…(語弊ありまくり!)

まとめ

今回は、ロニー・ジェイムス・ディオのボーカル、とコージーパウエルのドラムプレイ、そしてリッチー・ブラックモアが織り成した初期レインボーの名盤『虹を翔る覇者』に焦点を当ててみました。ギターサウンドや実は『虹を翔る覇者』でアメリカ進出を考えていたのではないか?といった話も併せて紹介してみました。

次回は本格的なアメリカ進出を試みる前に発売されたライブ版についてです。このライブ版は、実は一曲の中で何箇所か違う場所でのライブ演奏を、よするに同じ曲だが、いくつかの場所で演奏されたのを継ぎはぎして作られたライブ版らしいんですよね!

といった予告で終わります。